Пылающее небо Григория Речкалова

Этот обзор посвящен книге нашего земляка – дважды героя Советского Союза, летчика-аса Григория Речкалова.

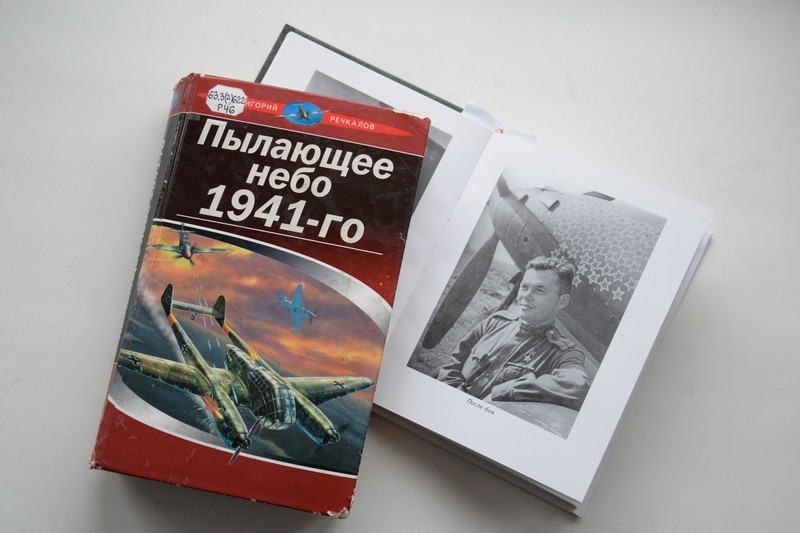

Григорий Андреевич Речкалов сбил свыше 61 вражеский самолет, прошел всю войну, после победного 1945-го прожил большую и насыщенную жизнь. Он оказался не только одним из лучших летчиков, но и талантливым (пусть и непрофессиональным) писателем. Он написал несколько книг, посвященных боевым воспоминаниям: «В небе Молдавии» (тираж 15 тыс. экз), «В гостях у молодости», «Дымное небо войны», «Пылающее небо 1941-го» (два издания, тираж в сумме 8100 экз).

В сысертской районной библиотеке мы нашли одну из его книг – «Пылающее небо 1941-го».

Если вы думаете, что подобное издание – это просто хвалебное перечисление подвигов, то глубоко ошибаетесь. Григорий Андреевич написал удивительную книгу, где рассказывает не столько о себе, сколько о дорогих сердцу боевых товарищах. На первых страницах мы узнаем, какими были последние мирные дни на одном из военных аэродромов в Молдовии, что был приказ не нападать на немецкие самолеты, что Речкалова запретили летать. А затем жизнь целой страны изменилась в одночасье, наш летчик не остался в стороне.

Основное повествование «Пылающего неба» будет посвящено самому тяжелому периоды войны – 1941-1942 годам. Глазами Григория Андреевича мы увидим боевую работу советских истребителей. Узнаем, как за пару дней механики модернизировали «Чайки», как летчики быстро осваивали новые модели самолетов, разрабатывали новые боевые тактики, что в будущем помогут переломить ход войны. Особенными будут воспоминания Речкалова о его первом сбитом вражеском самолете:

«Блеск покачиваемых крыльев помогает мне лучше прицелиться. Вот «мессер» на перекрестье сетки. Нажимаю кнопку пуска и почти ощущаю, как электрический импульс врывается разрядом в ракету. Под крыльями раздается свистящий шелест. Два огненных метеора соскакивают с салазок и молниеносно настигают врага. Трудно передать словами состояние при виде первого сбитого самолета. Об этом летчик начинает мечтать с момента, как впервые садится в кабину истребителя. И не каждому выпадает дождаться мгновенья, когда вражеский самолет, точно детская игрушка, беспорядочно кувыркаясь, помчится вниз, а за ним, до самой земля, потянется черный шлейф дыма…».

Иногда летчик будет уходить от основного сюжета, упоминая события из довоенной жизни. С удивлением узнаем, как в самый первый раз, еще будучи курсантом Речкалов взлетел на полуразваленном самолете без парашюта, как вдвоем с инструктором заходили на посадку. Будем негодовать, когда поймем, что первые годы советские летчики в воздухе не были обеспечены обыкновенной радиосвязью, в отличие от немцев. Вы только представьте, как в таких условиях должна биться целая группа? Вместе с Григорием Речкаловым переживем его ранение, попадание в госпиталь. Ему снова сулили полный запрет полетов, максимум — быть инструктором у молодых летчиков. Но нет, он сбежал на фронт и чудом нашел свой полк.

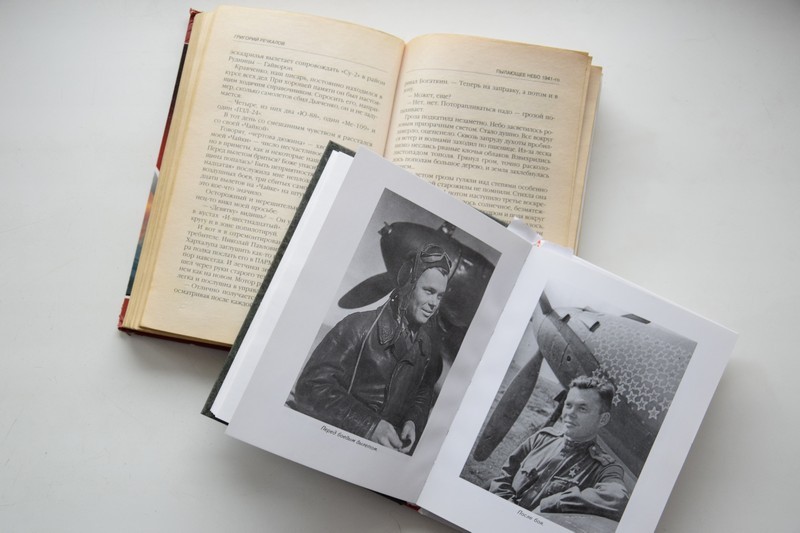

На протяжении всей книги мы то и дело будем прощаться с боевыми товарищами Григория Андреевича. Каждый из них совершил свой маленький геройский подвиг, прежде чем погибнуть. О каждом летчике есть отдельные сноски, внимательно прочитав который, вдруг понимаешь: «Этим парням было всего 19-25 лет! Юноши, практически мальчики, защищали наше небо!».

Но почему-то особенно трудно было сдерживать слезы в тот момент, когда Григорий Речкалов после ранения приехал в Бобровский, к своим родителям, жене и сыну. Наверное, этот момент встречи с близкими откликается в душе каждого из нас. Одновременно было интересно узнать, каким тогда увидел наш поселок на тот момент будущий герой Советского Союза.

«Бобровка лежала в лучах утреннего солнца сизовато-расплывчатая, притихшая. Сколько раз за эти месяцы я рвался сердцем домой! Вот еще несколько сот метров и за оврагом улица расступилась. С жадностью всматривался с в пробегавшие мимо избы. Добротный, с палисадником дом токаря мельзавода Александра Чернавского, рядом похилившаяся избушка Сереги Вакурина, дружка Сашки Шмелева, тоже летчика. А далее возвышалась обшарпанная громадина-церковь без купола. Где-то поблизости жил Петька Карамышев – песенник и вожак деревенской комсомолии Небольшой поворот, скрипнул под колесами мостик, и на лужайке возле ручейка радостным отблеском двух окошек улыбнулась мне родная до слез кособокая халупка.

Я оперся на костыли. Ворот гимнастерки внезапно стал тесным. Бабушка долго всматривалась подслеповатыми глазами в легковушку, одае раскрыла скрипучую створку окна, потом увидела нас и часто-часто заморгала.

— Бабушка! – с трудом ухватил я воздух.

— Ой, господи, и че я, старая дура, уставилась! – закрестилась она и исчезла. Маленькая, сухая, чуть сутулая, она выскочила на улицу, прижала руки к груди:

— Грибушко! Дитятко наш дорогой, жив!

Я взволнованно всматривался в подходивших со всех сторон женщин, рассеяно отвечал на вопросы. <…> Отец шел размашистым шагом, в спешке он надел пиджак прямо на седую от муки рубашку, а мать, как была в рабочей спецовке, так и бежала от самой пекарни с мокрыми от слез щеками.

— Мама!

— Голубочек ты мой…»

Книга заканчивается эпизодом, когда на берегу Каспийского моря Григорий Речкалов прощается с боевыми самолетами «МиГ» — их передают в другой полк. Впереди еще четыре года войны и самые главные победы летчика-аса. О низ мы узнаем уже потом, из биографий, газетных публикаций.

Книги о войне стоит обязательно читать. Особенно, если их написали наши земляки. Книги Григория Речкалова ценны тем, что в каждой строке мы видим не только воинов-героев, но и обычных мужчин и юношей, которым выпала нелегкая доля защищать свою Родину. Вечная слава всем воинам Великой Отечественной войны!

Наталья Малова, спецпроект газеты «Сысертские Вести»