Столетия у классной доски

История каждого города, как мозаика, складывается из самых разных эпизодов и легенд. Если хотим узнать в полном объеме, как жил и развивался наш округ, нужно вспомнить об образовании и многочисленных поколениях учителей. Все самое главное о школьной истории округа найдется под обложкой книги «Столетия у классной доски», выпущенной в 2013 году.

Большой проект ЦВР

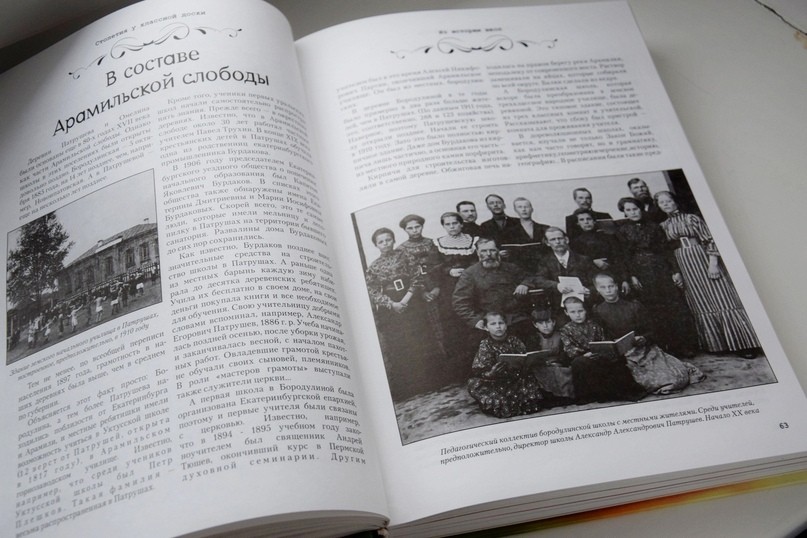

Это уже седьмая книга, которую выпустил Центр внешкольной работы. Еще один большой проект остался нам в память от методиста ЦВР по туризму и краеведению Валентины Викторовны Ивановой. Валентина Викторовна была руководителем проекта по созданию этой книги, но, конечно, не единственным автором. По традиции, под обложкой «Столетий у классной доски» объединились записи юных и опытных краеведов округа, цитаты из газет и архивных документов, воспоминания педагогов, учеников и потомков учительских династий, множество исторических и современных фотографий. Всего в сборе материалов участвовали более 500 юных летописцев разных лет, руководители экспедиционных отрядов, педагог и журналисты.

Книга получилась очень объемной – 518 страниц, формат А4, выпустили ее тиражом в 700 экземпляров. Найти ее можно в библиотеках района, в Центре внешкольной работы.

Содержание разделили на 5 частей. Первые две части посвящены появлению и строительству школ в нашем округе, историям об учителях, которые посвятили себя просвещению населения и стали родоначальниками многих династий педагогов. Данные об этом собирали в архивах, записях старых краеведов и со слов старожилов. Третья часть рассказывает о периоде Великой Отечественной войны, этому посвятили одну из экспедиций юных летописцев «в народ». Дети узнали, как учились их сверстники в тяжелые годы, кто из учителей принимал участие в боевых действиях. В четвертой части рассказывается о педагогах, что работали в школах на момент создания книги, а пятая — посвящена истории детских садов и внешкольных учреждений.

Удивительные факты о школах округа

С большим интересом читаешь историю появления школ даже не в Сысерти (об этом мы знаем довольно много), а в селах нашего округа. Например, в Щелкуне первым инициатором открытия школы был владелец заводов Петр Михайлович Турчанинов, на предприятиях которого работали щелкунские крестьяне. А саму школу разместили в доме, купленном у священника. Если перенестись на пару десятков лет вперед и пару страниц в книге, то узнаем, что фундамент и первый этаж школы в Щелкуне был построен в 1960 году из блоков и обломков бывшего храма.

А вот в Никольском помещик Клепинин отдал первый этаж своей усадьбы под школы для крестьянских детей. Школу в Октябрьском возвели на том месте, где в войну был лагерь пленных немцев, а во время школы в Никольском не хватило досок на потолок и дыру попытались закрыть распиленными иконами. Пролистнем еще страницы, и узнаем, что в советские годы в двуреченской школе были не только мастерские со станками по деревообработке, но и своя кузница, а ученики даже выполняли заводские заказы.

«Колокольчик» и история приюток

Перенесемся в Сысерть и узнаем, что бывший домик дьякона, где ныне библиотека школы №6, в 50-е годы дети называли «колокольчиком». Впрочем, это название подходит к нему и сейчас.

Мало кто знает из молодых поколений сысертчан, что школа №23 (тогда это была начальная школа им. Свердлова) изначально была в белом кирпичном здании на окраине города (за памятником Воину), а рядом с ней рос яблоневый сад. Она проработала 46 лет, а уже потом школу перенесли в новое просторное здание на ул. Орджоникидзе, а то, первое здание и вовсе снесли. Сад, кстати, еще жив.

Не обошли стороной и историю Иверского приюта в Сысерти. Жизнь сухим фактам из архивов добавляют воспоминания Эммы Сазоновой о своих родственницах-тетушках, которые как раз были этими девочками-приютками. Мы узнаем и о том, как они учились, что им давали в приданое, в каком порядке выдавали замуж: «В приюте было строгое правила, пока не выдадут замуж старших, младшие дожидались своей очереди. Но у парней на это была своя хитрость, чтобы не упустить понравившуюся девушку, свататься приходили по 2-3 человека».

«Красные посиделки» и комсомольская свадьба

Во время чтения попадаются эпизоды из обыденной жизни как до революции, так и советского времени. Например, старожилы Щелкуна вспоминают о педагоге Яше Котельникове, который одним из первых женился по-новому, по-комсомольски: «Эта свадьба напоминала торжественное собрание, где говорили речи, и после каждого выступления все пели «Интернационал». И там же, в Щелкуне, в 1925 году судили девушку Зою за то, что обвенчалась с женихом в церкви – ее исключили из комсомола и объявили 6-месячный бойкот.

В начале советского периода годы учителя занимались не только образованием детей, но и ликвидировали безграмотность у взрослых. Порой и это было нелегко, например, женщин не отпускали на учебу мужья. Вот что вспоминает учительница Екатерина Вольхина: «Приходит учитель к женщине в дом, садится с ней за уроки. Возвращается с работы муж и начинает ругаться, хватает тетради жены, бросает их в угол, а учителю указывает на дверь». Чтобы не дразнить мужчин, женщины ходили на занятия по вечерам и брали с собой пряжу, вязание или шитье. За работой учились грамоте, а называли эти вечера – «красные посиделки».

Непросто было порой молодым учителям добираться до своей школы, куда опередили на работу. Галина Деменьшина вспоминает, что в 1952 году ее направили педагогом в Аверино. Автобусов не было, а на грузовике доехала только до Щелкуна. Помог добраться ей до села инвалид-колясочник: «Довез меня на своей коляске, показал, где школа».

Впрочем, рассказывать обо всем интересном, что найдется в этой книге – бесполезно. Ее лучше прочитать и узнать все самим.

Учителя во все времена отдавали все силы своей работе – выбивали у начальства разрешения на строительство школы, тратили собственную зарплату на учебники и чернила для детей, все вечера и выходные посвящали своей работе – изучали новое, ходили в походы с детьми, проверяли бесконечные тетради. Читая книгу «Столетия у классной доски», открываешь для себя не только еще одну грандиозную сторону истории малой родины, но и ощущаешь себя на месте каждого героя повествования и понимаешь, что учитель – это не профессия, а настоящее призвание.

Наталья Малова, спецпроект газеты «Сысертские Вести».